[4]免疫応答の司令塔T細胞のバランスをとる栄養素

TH1,Th2,Th17,Tregのバランスをとる

私たちの体に備わる免疫システムは、異物や敵と見なしたものを排除するために炎症などを伴う適切な免疫反応を作動させます。その司令塔としての役割を果たしているのが白血球のひとつ、「ヘルパーT細胞」です。

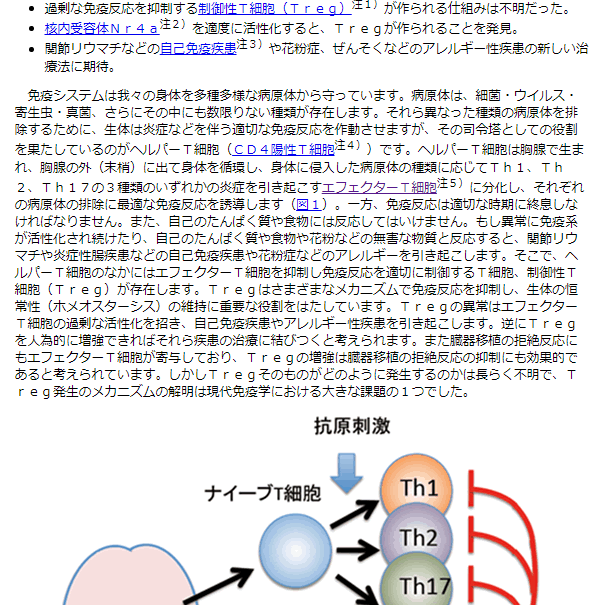

ヘルパーT細胞は胸腺で生まれ、胸腺の外(末梢)に出て身体を循環し、身体に侵入した病原体の種類に応じてTh1、Th2、Th17の3種類のいずれかに分化し、「エフェクター細胞」と呼ばれるようになります。それぞれのエフェクター細胞は、異物や敵を排除する際に用いる方法が違っていて、これらが適切な分量で存在し、働くことが免疫の働きのバランスを保つためには重要なことです。

アレルギー体質の形成の根源にも、このエフェクター細胞の量や働き方のバランスがとれていないことがあると考えられていて、Th1、Th2、Th17のいずれかが過剰に多かったり、働いていたりすることによって炎症が過剰に発生するとされています。アトピー性皮膚炎も、いずれのエフェクター細胞によっても炎症の説明がつくとされています。

これら、過剰なエフェクター細胞のバランスを取るために近年、注目されているのがもう一種類のヘルパーT細胞である「Treg(ティーレグ)」です。Tregはまたの名を「制御性T細胞」ともいい、炎症を起こす細胞の働きを、敵の様子と鑑みながら、必要以上の作用は抑える働きのある細胞です。アトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー体質の人の体内ではこのTregが少ないために、一度始まった炎症反応が過剰に働いてしまう、と考えられているのです。

アレルギー体質の根本を改善するためにTregを増やすための様々な研究がすすめられています。

Treg生成に必要な大腸発酵を促す[食物繊維]

Tregを増やすものとして注目されているのが短鎖脂肪酸です。短鎖脂肪酸は私たちの大腸で食物繊維を餌に発酵する腸内細菌の活動で生成され、体の各部の調整に用いられます。食材でいうと発酵バターが短鎖脂肪酸を含む代表格といえますが、それよりも食物繊維豊富な食生活をすることで大腸内の発酵を活発にし、自前で短鎖脂肪酸を生産できたほうが望ましいですよね。野菜だけでなく、海藻や豆類、果物などを取り入れて食物繊維をとるよう心がけましょう。

Th1を減らしTh2を調整、Tregの免疫調整能に不可欠[ビタミンD]

紫外線曝露不足などによる体内の活性型ビタミンD欠乏は、Tregの免疫制御能低下をもたらすことがわかっています。Tregが免疫に抑制的に作用するにはビタミンDが不可欠です。さらにビタミンDは、Th1が過剰になっている場合でもこれを調整する働きをもちます。アトピー性皮膚炎ではTh1が過剰に働いているケースも少なくなく、ビタミンDを摂取することで、Th1と拮抗的に働くTh2が増え、両者のバランスを取る作用をもちます。